履歴

この度、一般社団法人AIガバナンス協会(AIGA)では、企業が自社のAIガバナンスの成熟度を自己診断するためのツール「AIガバナンスナビver1.0」を開発し、会員企業による自己診断を実施しました。

本記事では、「AIガバナンスナビ」のコンセプトや目的、意義について、ver1.0のリリースイベントでもあるAIGA Online Symposium: AIガバナンスナビver1.0診断結果から見るリスク対応の最前線(2025年6月4日開催)の様子と合わせてご紹介します。

開発のモチベーション: AIガバナンス推進には共有知の構築が不可欠

直近数年の生成AIブームを受け、企業が業務の高度化や提供価値の向上のためにAIを導入・活用することは、もはや単なる選択肢にとどまらず、ビジネス上の重要アジェンダになりつつあります。

他方、偽情報・誤情報の拡散やハルシネーション、続々と発見されるAIに特徴的な脆弱性を突いた攻撃手法など、AIが社会にもたらすリスクも広く知られるようになるとともに、悪用による被害やインシデント例も増えつつあります。

こうした背景から、企業がAIの開発・提供・利用において、AIによる便益の向上とリスクの低減との両立を図るAIガバナンスの重要度も高まりつつあり、実際に国内外でも様々な形で望ましい統制の在り方が議論されています。

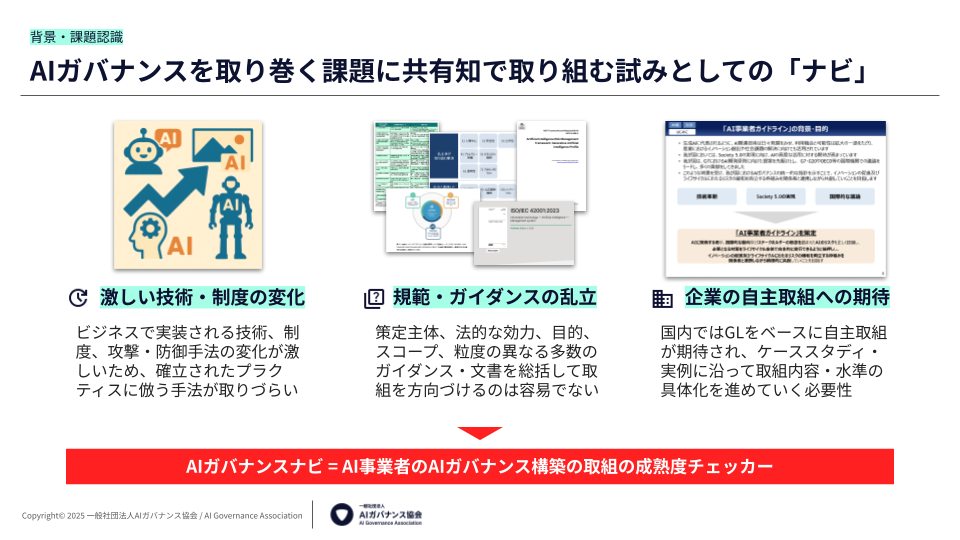

しかし、規模もビジネスモデルも多様なAIに関わる企業がAIガバナンスを実践に落とし込んでいくためには大きく3つの課題があり、個々の努力だけでは限界があるのが実態です。

- 激しい技術・制度変化へのキャッチアップ

- 複雑な国内外の規範・ガイダンス体系の整理と自社の文脈への落とし込み

- ケーススタディ・実例に立脚した取組内容・取組水準の具体化

最新の技術・制度動向を汲みつつ、国内外の法令規制で求められる事項のエッセンスを取り入れ、企業が具体的にどのような項目について何を・どこまで実践するべきか、実際の取組を踏まえながら示すツールがAIガバナンス実装の後押しになるはずです。そうした課題意識からAIGAはAIガバナンスの成熟度チェッカーとしてのツールとして「AIガバナンスナビ」を開発しました。

取組のねらい: AIGA会員全体で自己診断を通じ知見と取組を更新

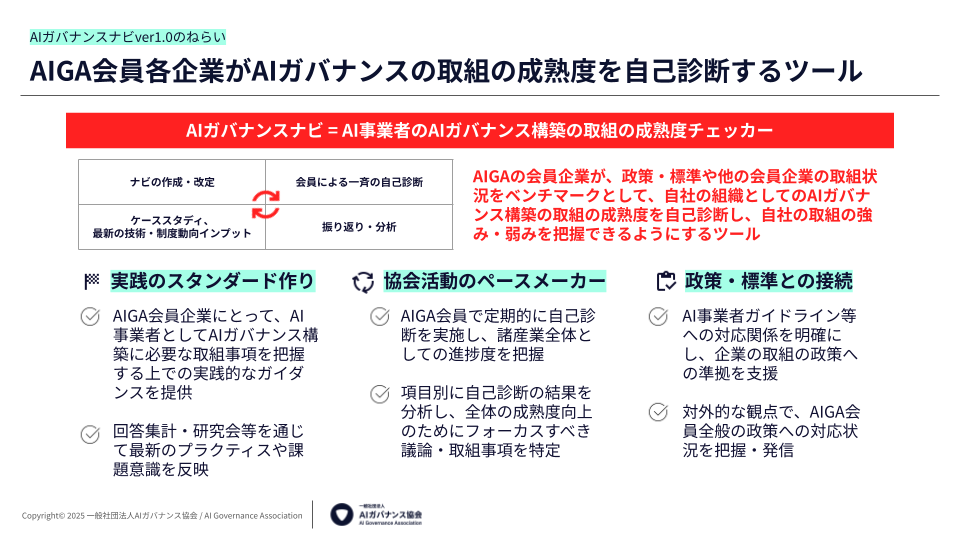

AIガバナンスナビは、AIGAの会員企業が、政策・標準や他の会員企業の取組状況をベンチマークとして、自社の組織としてのAIガバナンス構築の取組の成熟度を自己診断し、自社の取組の強み・弱みを把握できるようにするツールです。

AIGAは、ナビの開発、実施、分析、活動への反映を通じて、会員全体の共同的なアプローチでAIガバナンス実装のPDCAサイクルを回すことを通じて、以下の事項の達成を目指しています。

- 実践のスタンダード作り: 最新の技術と制度、国内外の標準・ガイドライン、AIGA会員企業のユースケースや実践に根差した知見をナビに反映し、今やるべきことのエッセンスが凝縮されたドキュメントとしてアップデート・共有する

- 協会活動のペースメーカー: 半年程度のスプリントで自己診断を繰り返し、個々の企業として、またAIGA全体として、AIガバナンスの取組のレベルを向上させる

- 政策・標準との接続: AIガバナンスの各領域での企業の実践状況と、政策・標準で求められている内容の対応関係を明確化して企業の実践状況を発信し、さらなる取組の深化や制度議論に生かしていく

ナビの構成: 制度・技術動向を踏まえた5領域36項目の取組事項

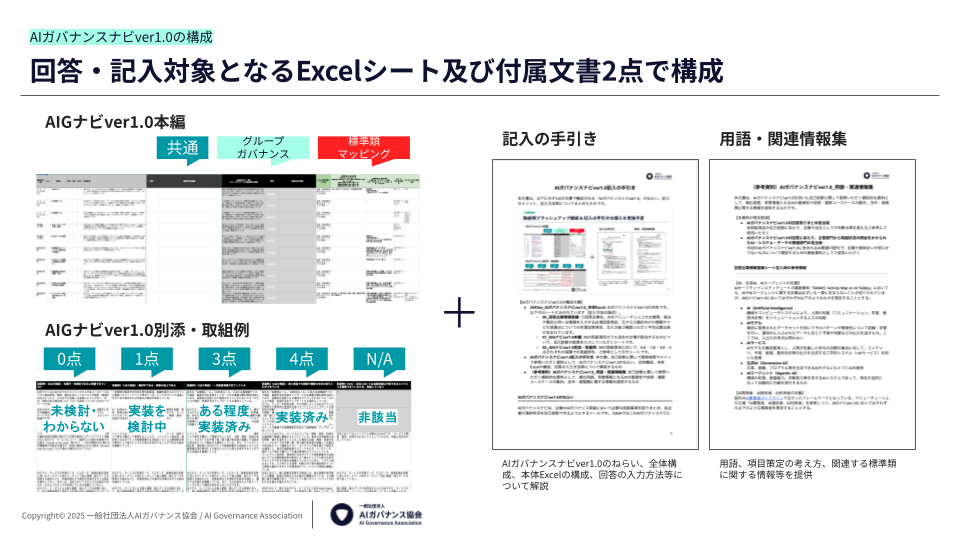

AIガバナンスナビは、AIGA会員が記入・提出を行う本編ファイルと、回答の方法や活用方法を示す記入の手引き、用語や項目構成の考え方を示す用語・関連情報集で構成されています。

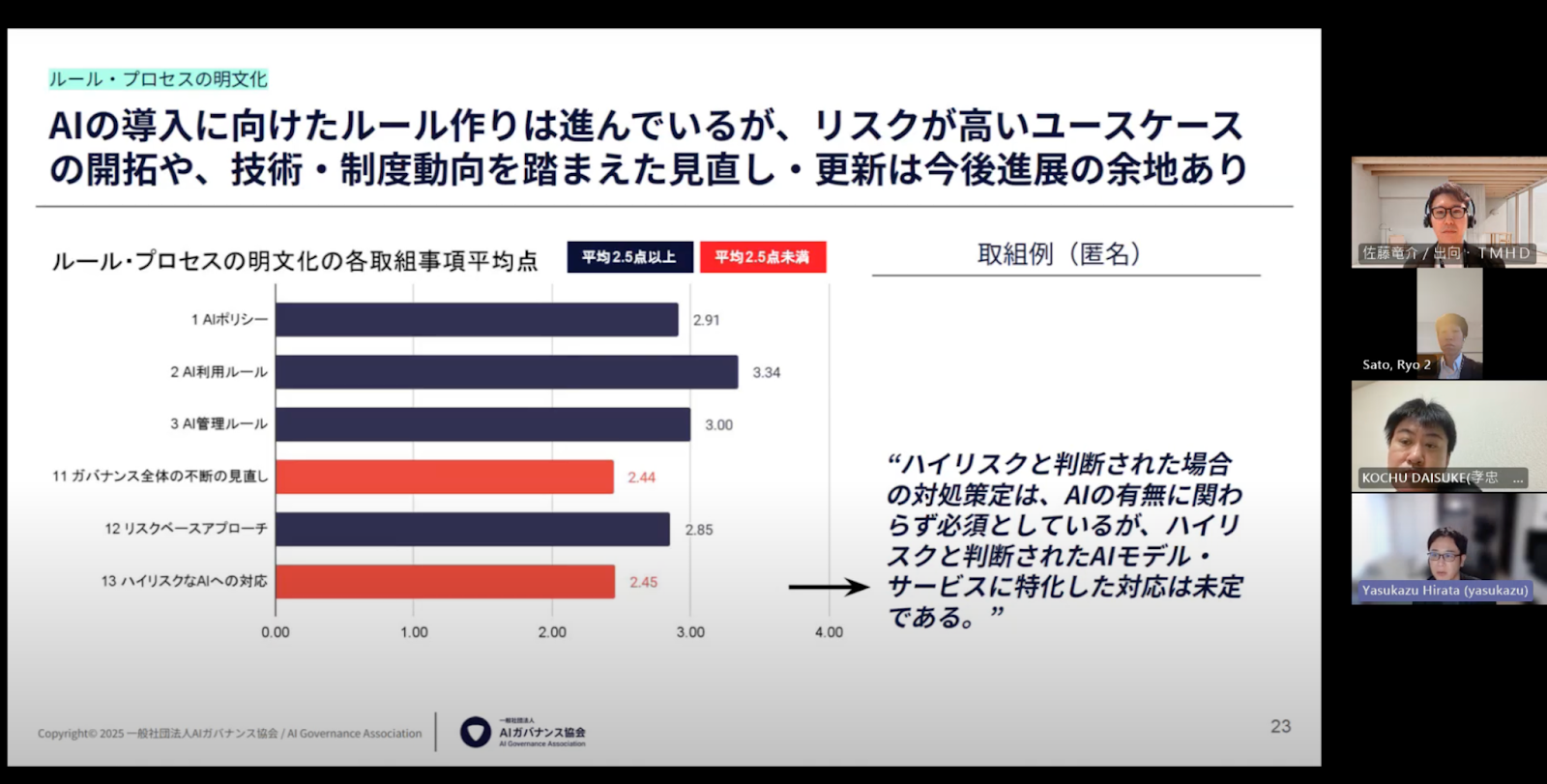

各企業が組織としての対応状況を自己評価する項目は、「ルール・プロセスの明文化」、「周知徹底・人材育成」、「組織体制整備」、データガバナンスやバイアスへの対策等の「各リスク領域への対策」、前述の各種活動を対外的に説明可能な状態にする「透明性・アカウンタビリティ確保」の5領域に分類しています。

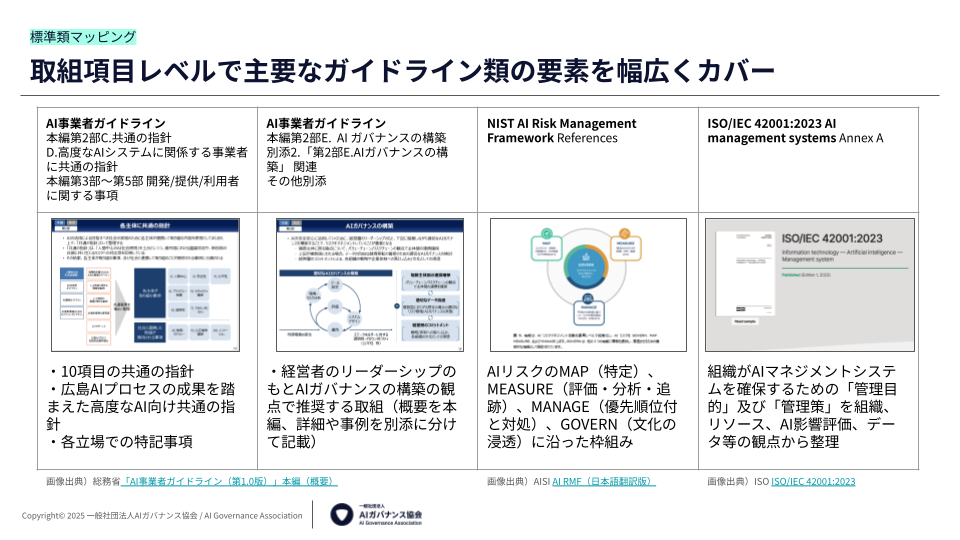

AI事業者ガイドラインやG7高度なAIシステムを開発する組織向けの広島プロセス国際行動規範等のエッセンスを汲みつつ、国内のAI制度研究会 中間とりまとめやNISTのいわゆるGenAI Profileと呼ばれている文書等で示されているAIが社会にもたらす直近のリスク認識も取り入れ、下のPDFファイルの通り合計36の取組項目を整理しました。

企業はそれぞれについて0点・1点・3点・4点の4段階で自社の取組を評価し、取組内容を記入します。自社の取組が何点相当かの判断にあたっては、AIGAの過去の企業実践に関するディスカッションや、ガイダンス類の知見に基づき評点別に目安感を示す別添資料の「取組例」を参照することができます。

そのほか、子会社に対してどの程度本社・親会社のAIガバナンスの取組を浸透させられているかを自己診断できるグループガバナンス自己診断(β版)、取組項目と下図の主要ガイドラインでの推奨事項との対応関係を示した標準類マッピングも取り入れており、自社の活動と外部標準との対応も確認しながら自己診断を実施することができます。

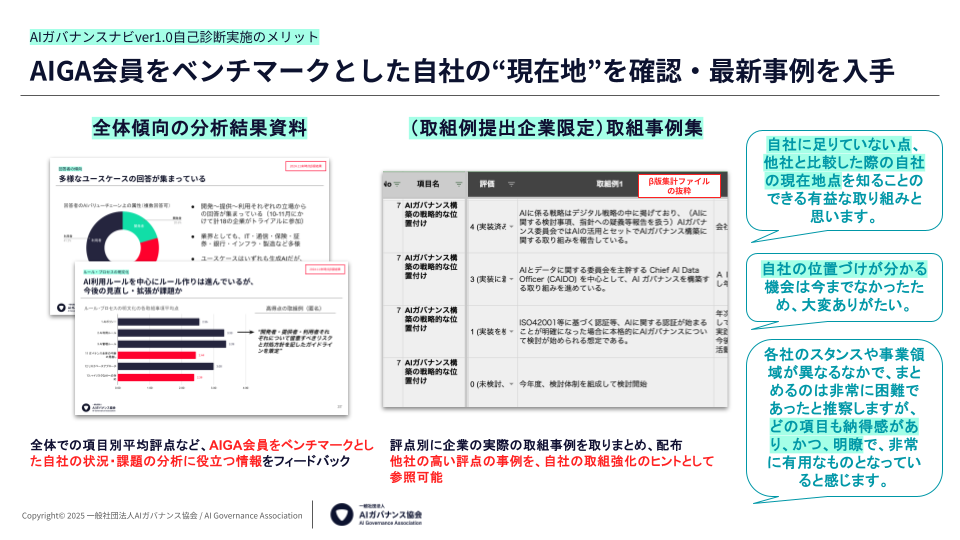

AIガバナンスナビ自己診断参加のメリット

自己診断期間を経て寄せられた各社の診断結果は、集計・分析ののち、会員にフィードバックされます(一部は自己診断実施企業限定)。AIGA会員はAIガバナンスナビの自己診断に参加することにより以下のメリットを得ることができます。

- AIガバナンスの中核となる取組における自社の現状把握: 各種調査や会員を交えた検討委員会を経て選定した36の項目は、AIガバナンスのコアとなる重要事項に集約されています。まず何から始めるべきなのか把握するとともに、自社の取組・着手が遅れている点はないか確認するにあたって有用です

- 業界ベンチマークとの比較による自社取組の水準把握: 全体集計結果との比較により、自社の取組がAIGA会員企業と比べ、全般的な傾向として、あるいは領域・項目別にどの程度の水準にあるのかを把握することができます

- 取組の他社事例の把握: 自己診断を提出した企業限定で、AIガバナンスナビver1.0の取組内容を実際に各社がどう充足しているのか、回答内容に基づく具体的な情報を共有します。他社の取組事例や課題感の粒度感が高い情報を得ることで、自社がステップアップするためのヒントを得ることができます

- ケーススタディ・論点別議論セッションへの参加: 集計・分析後、好事例の共有セッションや、具体的な取組事項の推進の方策や課題について意見交換する少人数セッションを設け、今後のレベルアップに向けた解像度の高い議論を継続します

AIガバナンスナビver1.0の自己診断結果

2025年3月24日から4月25日にかけて実施したAIガバナンスナビver1.0の自己診断結果概要は上のPDFファイルの通りです。

2025年6月4日に実施したオンラインシンポジウム内にて、AIガバナンスナビ検討委員による結果の分析パネルを実施した際には、以下のような点がハイライトとなりました。

登壇者・AIガバナンスナビ検討委員メンバー

平田 泰一氏(行動目標WGヘッド)

孝忠 大輔氏(AIガバナンス実装WGヘッド)

佐藤 竜介氏(政策提言WGヘッド)

佐藤 亮氏(認証・標準WGヘッド)

- ユースケース・活用自体にも依然拡大の余地あり: ハイリスクAIへの対処や、インシデント対応の検討が相対的に後手に回る傾向があり、安全と判断した領域から徐々に手探りでAI活用を進めていることの裏返しとも解釈できる。今後ビジネスの中核や外部向け業務にAIを組み込み、ユースケースが成熟していく中で、個別具体の論点に照らしてガバナンスの取組も成熟するのではないか

- バリューチェーンの各所での取組の重要性: 開発者、提供者、利用者の順に、各領域のリスク対策を中心に点数が低くなる傾向があるのは、特に開発者への期待の高さを反映していると言える。他方、足元ではMix of Expertとも言える状況で、様々なモデル・技術スタックを組み合わせてAIを提供することが当たり前になりつつあり、提供者などバリューチェーンの下流のプレイヤーの取組の重要度も増している

- AI時代のインシデント対応に求められる能動性: AIインシデントには従来のサイバーセキュリティ、情報管理の枠組みで対応しているとした企業も多いが、AIを取り入れていることに対するレピュテーションリスクなど外延的な領域への対処も必要。ここでは、能動的なリスク顕在化状況の情報収集・検知や、職員によるAIの監視能力の向上が重要

ケーススタディ: AIGA会員が語るAIガバナンス推進の重要論点

6月4日のイベントでは、自己診断参加企業のうち、Preferred Networks株式会社様、富士通株式会社様に、AIガバナンス取組の経緯や推進にあたっての重要論点について伺うケーススタディセッションを実施しました(モデレーター: AIGA事務局 上野 裕太郎)。本記事では、その内容の一部をご紹介します。

Preferred Networks株式会社様の事例

登壇者

大野 健太氏(株式会社Preferred Networks エンジニアリングマネージャー)

いただいた回答・コメントのハイライト

- 自社のビジネスはチップ開発・LLM開発などあらゆる領域でAIと結びついており、自社のガバナンス状況を自己診断できる本取組は有用だった。AIガバナンスは個別企業も産業全体でも試行錯誤中の課題であり、ベストプラクティスを集める試みが重要という考えのもと、今回のナビ自己診断やOECDの広島AIプロセス国際行動規範の「報告枠組み」にも参画中。

- AI開発全般と、個別のプロジェクト開発計画の階層的なガイダンスにより自社のAI開発やリスク対策を方向づけ、管理している。レッドチームについては、各プロジェクトが置かれた文脈等に応じて見るべき観点が変わるため一部手探りながらも、倫理面やセキュリティなどを勘案しつつ実施している。

- 「AIがもたらすリスクの管理」という課題を、全社的なリスク管理の一環として位置付けており、既存の社内の仕組みにアドオンする形でAIガバナンスを推進している。多岐の領域にまたがる協力や知見の集積のためには、セキュリティ、法務、ERMなどの担当者レベルで週例のコミュニケーションを実施したり、開発現場とリスク管理チームで人材を行き来させるなどして相互にフィードバックを行う等の取組を行っている。

- AIガバナンスの実装にあたっては、ガイドラインで示された方向性をどう開発現場とコミュニケーションして技術的な実施事項に落とし込んでいくかの議論が非常に重要。非競争領域でもあるため、今後もナビなどの取組を通じ、産業全体で協力しながら情報交換・ディスカッションを盛り上げていきたい。

富士通株式会社様の事例

登壇者

荒堀 淳一氏(富士通株式会社 AIガバナンス推進室長・AI倫理室長)

いただいた回答・コメントのハイライト

- 情報技術の実装の目的は社会を豊かにすることであるという社是に基づき、最先端技術の開発に取り組んできた。近年の第三次AIブームに際しても、AIの実装・活用を通じて社会や産業を発展させていきたいという思いのもと、早期からAI倫理を発信しており、根底の思想は同一である。

- AIは企業全体に影響を及ぼしうるものだから、AI倫理は企業文化として根付かせる必要がある。よって、AI倫理は、技術的な対策によってのみで完遂できるものではなく、会社全体としてAI倫理を理解しガバナンスを効かせる必要があるから、AIガバナンスを技術開発分野に閉じることなく当然に経営課題として位置付けてきた。

- 最先端技術を安全・安心にお客様に提供すべく、これまでも正確性・安全性担保のためのオペレーションを構築してきた。AIもその最先端技術の一つであるため、社内ではAIガバナンスの構築も当然のものとして理解されている。ただし、ミッションクリティカルなビジネスも多いため、ビジネス毎の厳格な要件に合わせ事業部ごとに発展した高度な業務プロセスも存在しており、今後統合・強化を進めていく。

- ITはルールベースで動作する一方、人間社会はルールで解決しきれないことも多いため、AIをコントロールする上では両者の橋渡しが不可欠である。そこで、研究開発、AI事業、法務、サステナビリティ、人権等の部門横断のバーチャル組織を編成し、意見を戦わせてAI事業を評価することで、多様性・透明性ある運営を実現している。また、ELSIの観点としては、人間の価値判断をいかにAIシステムへ介在させていくかについて、個々の企業が知見を蓄積させ、ノウハウを交流させていくことが重要である。

- 企業競争力の要は間違いなくAIにシフトしつつあり、AIの不確実性を低減するAIガバナンスの取組みは、今や経営の義務になりつつある。機関投資家や格付け会社が注目するなど、コーポレートガバナンスの文脈でもAIガバナンスの重要性が高まっている今こそ、経営層の説得とAIガバナンス推進のチャンスである。ナビの活動等を通じてノウハウを蓄積し、取組の方向性を多くの企業と議論していきたい。

「AIガバナンスナビ」の取組に関する内外からの声

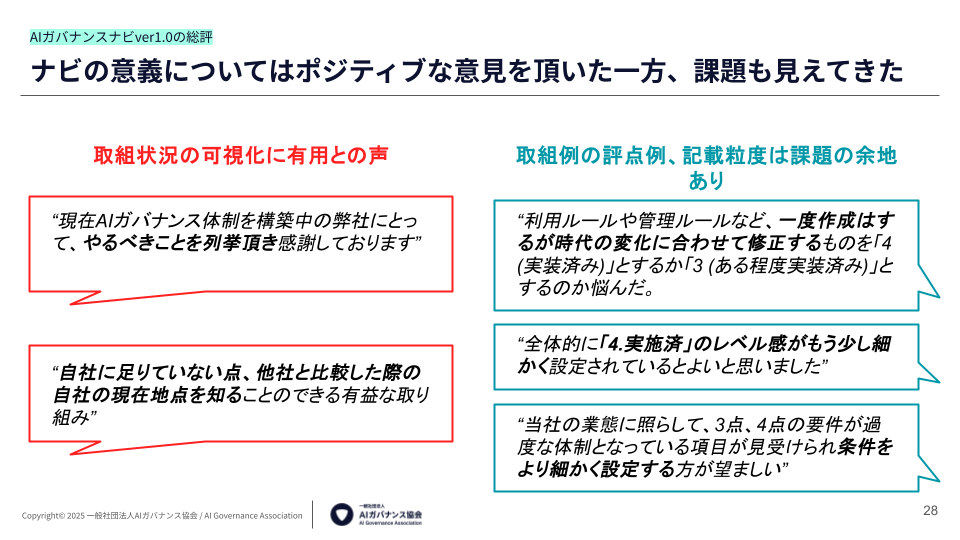

AIガバナンスナビver1.0について、自己診断に参加した会員企業からは、自社の現状の確認に有用だったとするコメントや、継続的な議論を通じた、取組水準の精緻化・解像度の向上への期待の声などが寄せられました。

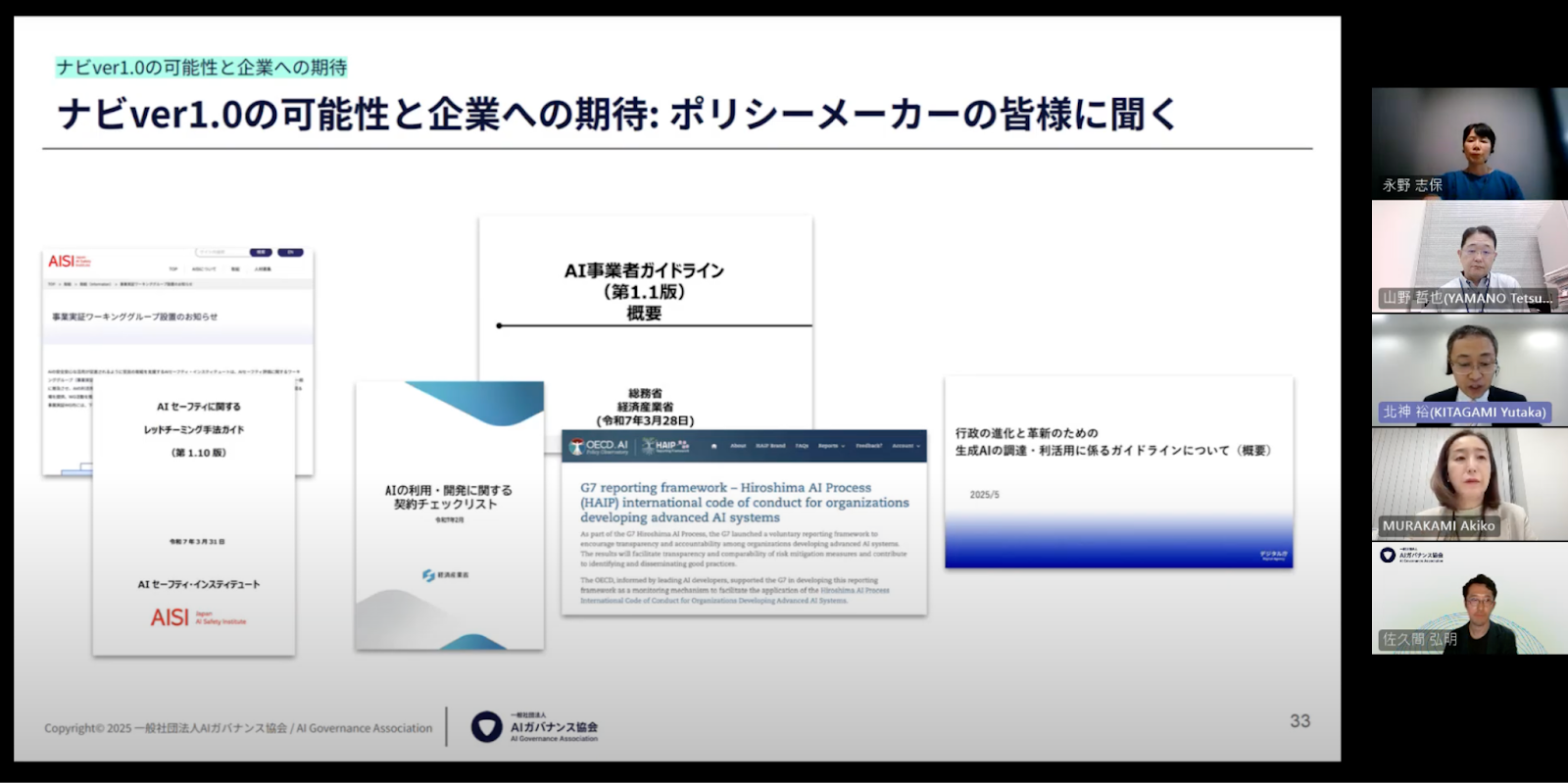

また、6月4日に開催したイベントのセッション(モデレーター: AIGA業務執行理事 兼 事務局長 佐久間 弘明)において、ご参加いただいたAI政策のキーパーソンの皆様からもナビの意義や企業の取組への期待、今後の官民連携に向けたコメントをいただいていますので、その概要をご紹介します。

“日本の「AI活用推進法(e-Govリンク)」も成立し、ボランタリーな企業の取組への期待が高まる中で、すでにナビの内容が整理され、自己診断という形で取組の共有に参加する枠組みができているのは素晴らしいと思います。AI領域は変化が激しく、リスクやそのガバナンスの重要性についてコミュニケーションできる専門性を有する人材も限られている現状があります。しかし、ゆくゆくはSDGsが時間をかけて浸透していったのと同じように、企業がAIの安全性に投資を行った上で対外的に説明を果たすことが求められるようになっていくでしょう。AIの安全性への取組が自社イメージや企業価値の向上に資するような社会を目指して、AIGAの活動には期待していますし、AISIとしても取り組んでいきたいと考えています。”

村上 明子様・AIセーフティ・インスティテュート(AISI)所長

“非常に短期間ながら、会員企業等との議論を通じ、このように充実した診断項目・ベンチマークとしてのAIガバナンスナビver1.0を作り上げリリースを迎えられたこと、おめでとうございます。AI事業者ガイドラインの内容を有機的に取り入れたAIガバナンスナビの自律的な取り組みは、各項目を現場で実践するために効果的で不可欠なものだと考えています。「AI事業者ガイドライン」や「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」と、AIGA活動との相互フィードバックなど、協会や企業の皆様と有機的な連携を深めつつ、安全安心で信頼性あるAIを生み、育てて広がるような取り組みを検討していきたいと考えています。”

永野 志保様・経済産業省 商務情報政策局 情報政策企画調整官

“「AI事業者ガイドライン」は、表現の具体化、企業の実践例のコラムの拡充など、企業のボランタリーな取組推進に資するべくバージョンアップを進めています。他方で、全体がボリュームアップしていることもあり、AIGAのナビを入口として要点や大まかな自社の立ち位置把握を進め、事業者ガイドライン本体の参照や実装に進んでいただくなど、内容の相互乗り入れも含め進めていくことが有効な活用法であると思います。高度なAIシステムに関しては、G7広島AIプロセスの報告枠組み(”G7 reporting framework – Hiroshima AI Process (HAIP) international code of conduct for organizations developing advanced AI systems”)も発足し、日本からはAIGA会員でもある7社にすでに参画いただいています。ナビや報告枠組み等で取組発信のエフォートが、ビジネス・契約においても評価され、相互運用性も保って国際的にハーモナイズされていくような方向性を目指していけると良いと考えています。”

山野 哲也様・総務省 情報流通行政局 参事官

“デジタル庁では、「行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」を策定しており、インシデント対応の想定、責任者の設置などにおいてAIガバナンスナビと評価領域を共有しています。高リスクと判定したものは政府のアドバイザリーボードを通じてしっかり統制しつつ、低リスクであれば対応にメリハリをつけてどんどん活用していくという考え方で設計しています。AI利用者の立場の民間企業も多いと認識しており、政府も率先してAI活用と事例・ノウハウ蓄積を進めつつ、民間と連携して開発・提供・利用にあたっての知見を日本社会に還元していければと考えています。民間の知見のハブとしてのAIGAには期待をしており、政府・民間で相互に刺激して高め合っていければと思います。”

北神 裕様・デジタル庁 省庁業務サービスグループ 総括参事官

最後に: 経営課題としてのAIガバナンスに、AIGAで共同して取り組む

ここまで、AIガバナンスナビの取組のねらいや内容、参画企業や政策関係者の声をご紹介してきました。

誰もが手探りでAIの健全な活用とリスク管理の在り方を検討している今、AIガバナンスを協調領域として捉え、官民の知見を集約したAIガバナンスナビのようなツールを出発点として業界や立場を超えた議論を進めていくことの意義が再確認されたと考えています。

6月4日のイベントのクロージングでは、内容を振り返りつつAIガバナンスの課題に共同で取り組んでいくことの今後の展望について以下のように語られました。

登壇者

羽深 宏樹(AIガバナンス協会代表理事)

- AIガバナンスは経営課題そのものになりつつある: AIガバナンスの取組が、コーポレートミッション、コーポレートガバナンスの文脈で企業を評価する観点にもなりつつあり、取組を広めていくことが重要

- しかし、AIガバナンスを最初から完璧に実装することは難しい: 技術、倫理など様々な観点を取り入れながら実践する必要があり、何をどのようにどの水準までという詳細なレシピが必ずしも明らかでない中、各社の判断・決定により推進していく必要がある

- 正解がないながら、できることから始めていくことが重要: AIガバナンスの領域には現状定まった正解がなく、先進企業の方々もまだ取組の途上と話されている。現状抱える限界を共有すること、小さくても各社ができることから始めていくことが極めて重要。その実践の手がかりとして、取り組むべき事項のエッセンスを理解する入口や、他社事例に学ぶためのツールとして、AIGAの活動やAIガバナンスナビを役立てていただきたい。

AIGAでは、今後、ナビの自己診断結果を踏まえ、好事例や課題を共有する会員向け活動を充実させ、政策・制度との連携も視野に関係ステークホルダーとの協力も進めるとともに、次回自己診断に向けた議論やナビ本体のアップデートなども進めていきます。

今回、本記事で現状の5領域36の取組項目を公開していますが、協会活動においてはこれに関連してより解像度の高い議論も行っていく予定です。

AIガバナンス実装を目指す企業の取組の後押し、政策担当者・メディア・投資家・消費者等様々なステークホルダーが企業のAI活用を評価する入口となる観点の提示などの形で「AIガバナンスナビ」活用の輪が広がっていくことを願います。

AIGAに参画し、ともにAIガバナンスナビなど各種活動を通じて取組を進められたい企業の方はぜひこちらの入会申込のページもご覧ください。

Appendix: AIガバナンスナビ開発体制・スケジュール

AIガバナンスナビver1.0 開発チーム

AIGA事務局

堀田 みと・AIGA事務局次長

中村 剛・AIGA事務局員

佐橋 希世紀・AIGA事務局員

AIガバナンスナビ検討委員

AIGA行動目標WG、AIガバナンス実装WG、政策提言WG、認証・標準WG各メンバー

メンバー一覧は協会概要ページへ

会員有志

伊藤 彰嗣・楽天グループ株式会社

後藤 出・シティユーワ法律事務所

池辺 健太・シティユーワ法律事務所

牛島 康晴・東京海上ディーアール株式会社

AIガバナンスナビ開発関連スケジュール

β版関連(2024年9月〜10月)

2024年9月10日 AIガバナンスナビ検討委員会

2024年10月4日〜2024年10月18日 AIガバナンスナビβ版 自己診断実施期間(特定のユースケースについての回答を実施)

2024年10月25日 一般社団法人AIガバナンス協会設立記念シンポジウム においてトライアル結果を公表

ver1.0開発期間(2025年1月〜3月)

2025年1月16日 第1回検討委員会 ー改定計画と全社適用に向けた議論ー

2025年1月31日 第2回検討委員会 ー項目整理・取組例充実の方針の議論ー

2025年2月12日 第3回検討委員会 ー規程類マッピング・取組例の充実ー

2025年2月28日 第4回検討委員会 ー取組例等のブラッシュアップ・自己診断に向けた作り込みー

2025年3月12日 第5回検討委員会 ー自己診断実施に向けて(全体ウォークスルー)ー

ver1.0自己診断実施期間(2025年3月〜4月)

2025年3月24日〜2025年4月25日 AIガバナンスナビver1.0 自己診断実施期間

ver1.0分析・結果リリース(2025年5月〜)

2025年6月4日 AIGA Online Symposium: AIガバナンスナビver1.0診断結果から見るリスク対応の最前線 開催